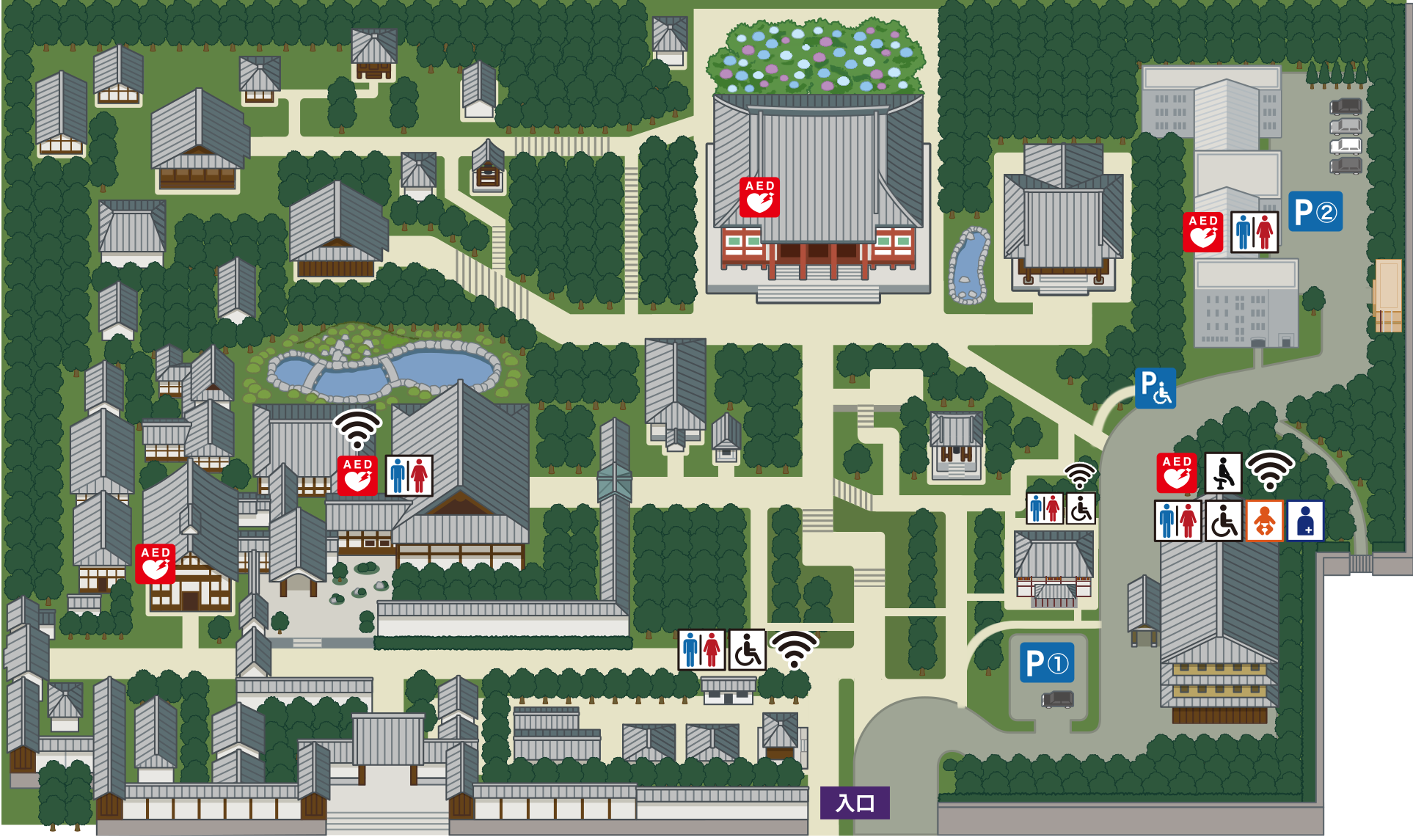

境内図

古い石垣を土台にした高い塀、七条通りに向かって厳然として構える総門、阿弥陀ヶ峰を背景にして立ち並ぶ諸堂伽藍、真言宗智山派の総本山智積院です。 京都東山三十六峰の南に位置し、約二十余りもある堂塔伽藍は峰より連なる緑深い木々に抱かれています。ここでは境内のご紹介をしています。それでは、数々の歴史に彩られた智積院の境内を歩いてみましょう。

※ 一部有料拝観エリアがございます。

https://chisan.or.jp/worship/

※ 一部のお堂や建物を360°VR画像でご覧いただくことができます。

https://timeage.net/VR360/chisyakuin/

![]()

![]()

![]()

![]() トイレ(利用時間:午前9時~午後4時)

トイレ(利用時間:午前9時~午後4時)

![]() 自動体外式除細動器

自動体外式除細動器 ![]() 休憩所

休憩所 ![]() 駐車場

駐車場 ![]() FreeWi-Fi

FreeWi-Fi

㉑真言宗智山派宗務庁は、土日祝日のご利用はできません。

お堂・施設名の番号をクリックすると、写真と説明を見ることができます。

- 1

-

金堂(こんどう)

総本山智積院の中心的な建物

総本山智積院の中心的な建物であり、金堂と呼ばれています。宗祖弘法大師のご誕生千二百年の記念事業として昭和50年に建設されました。堂内には昭和の祈りを込めた本尊大日如来の尊像が安置されています。毎朝の勤行、総本山としての多くの法要はここで厳修されます。

以前の金堂は、元禄14年(1701)3月智積院第10世専戒僧正が発願し、桂昌院(徳川5代将軍綱吉の生母)より与えられた金千両を基に学侶からの寄付金を資金として、宝永2年(1705)春に建立されております。

しかし、明治15年(1882)に火災により焼失しております。

- 2

-

明王殿(みょうおうでん)

四季折々の美しい庭園を臨む不動堂

明王殿は、昭和22年(1947)の火災により仮本堂であった方丈殿が焼失した際に、明治15年に焼失した本堂の再建のため、京都四条寺町にある浄土宗の名刹、大雲院の本堂の譲渡を受け、現在の講堂のある場所に移築した建物です。

その後、平成4年(1992)に、講堂再建にともなって現在の場所に移築されております。

ご本尊は不動明王様で、明王殿は不動堂とも呼ばれます。

- 3

-

講堂(こうどう)

灌頂道場や各種研修の道場

講堂は、灌頂道場や各種研修の道場として使用しています。現在の建物は、平成4年(1992)の興教大師850年御遠忌記念事業として計画し、平成7年(1995)10月に完成したものです。

講堂はかつて方丈と呼ばれていて、玄宥僧正が現在の京都東山の地に智積院を再興した折りに、徳川家康公より寄贈された祥雲寺の客殿が基になっています。

この祥雲寺ゆかりの建物自体は、天和2年(1682)7月に焼失しています。

その後幕府から与えられた東福門院の旧殿・対屋を基に、貞亨元年(1684)に再建されましたが、この建物も昭和22年におしくも焼失してしまっています。

平成20年秋、田渕俊夫画伯の襖絵が奉納されています。

※ 有料拝観エリアとなります。https://chisan.or.jp/worship/

※ 名勝庭園・講堂について https://chisan.or.jp/worship/scenic-garden/

- 4

-

展示収蔵庫 宝物館

(てんじしゅうぞうこ ほうもつかん)

「弘法大師空海ご誕生1250年」を記念した奉修事業の一環として建立され、令和5年(2023)春に開館しました。長谷川等伯一門による国宝障壁画(「楓図」「桜図」「松に秋草図」「松に黄蜀葵図」「松に立葵図」「雪松図」)を常時公開するほか、智積院が有する約8万点の収蔵品の一部を季節に合わせ順次、公開しています。また、エントランスでは智積院の歴史や智山派を紹介する展示グラフィックの公開、智積院の歴史と四季折々の境内の様子をご覧いただけるガイダンス映像を流しております。

※ 有料拝観エリアとなります。https://chisan.or.jp/worship/

※ 宝物館について https://chisan.or.jp/worship/artifact/

- 5

-

大書院(おおじょいん)

名勝庭園をご覧いただける建物となります。

宝物館に実物が収められている国宝「楓図」「桜図」「松に立葵図」のレプリカをご覧いただけます(こちらは写真撮影可能です)。

※ 有料拝観エリアとなります。https://chisan.or.jp/worship/

- 6

-

名勝庭園(めいしょうていえん)

築山・泉水庭の先駆をなした遺産

「利休好みの庭」と伝えられるこの庭園は、豊臣秀吉公が建立した祥雲禅寺(しょううんぜんじ・智積院の前身のお寺)時代に原形が造られています。

その後、智積院になってからは、第七世運敞(うんしょう)僧正が修復し、東山第一の庭と言われるようになります。築山・泉水庭の先駆をなした貴重な遺産といわれ、中国の盧山をかたどって土地の高低を利用して築山を造り、その前面に池を掘るとともに、山の中腹や山裾に石組みを配して変化を付けています。

国宝の障壁画がかつて飾られていた大書院はこの庭園に面して建ち、平安期の寝殿造りの釣殿のように、庭園の池が書院の縁の下に入り込んでいます。

その大書院より眺めることができる庭園は、四季折々の美しさで私たちの目と心を楽しませてくれますが、特に、ツツジやサツキの花の咲く4月中旬から6月中旬にかけて一段と華やぎ、毎年多くの観光客が訪れます。

※ 有料拝観エリアとなります。https://chisan.or.jp/worship/

※ 名勝庭園・講堂について https://chisan.or.jp/worship/scenic-garden/

- 7

-

大師堂(だいしどう)

弘法大師空海を拝する

真言宗開祖、弘法大師空海のご尊像を安置するお堂です。

大師堂は江戸浅草の宝持院真融法印の寄付金三百両を基金に、役寺の愛宕円福寺の胎通法印と真福寺の純雅法印が尽力して費用を用意したと伝えられています。

落慶したのは胎通が智積院第二十四世に就任中の寛政元年(1789)です。

- 8

-

密厳堂(みつごんどう)

真言宗中興の祖を拝する

真言宗中興の祖、興教大師覚鑁のご尊像を安置する密厳堂は、智積院第七世運敞僧正が末寺・学侶に寄付を募り、寛文7年(1667)に建立したものです。

正面に寛文12年(1672)運敞僧正自筆の「密厳堂」の額が掲げられています。

- 9

-

拝殿(はいでん)

三神社本殿の南にある拝殿は、第三世日誉僧正によって造立されたと伝えられています。第七世運敞僧正により、現在地に移築されています。

- 10

-

求聞持堂(ぐもんじどう)

文殊堂または護摩堂ともいわれます。嘉永4年(1851年)に建立されています。本尊は虚空蔵菩薩ですが、ほかに文殊菩薩と不動明王がお祀りされています。

- 11

-

光明殿(こうみょうでん)

金堂の東側にある光明殿は、現在納骨されたお骨を安置しているお堂です。毎年8月10日には納骨埋葬法要が執り行われております。

- 12

-

鐘楼堂(しょうろうどう)

「智専の鐘」といい、平成10年(1998年)に、旧宗立智山専門学校同窓生の集まりである智専会によって鐘とともに建立、寄進されたものです。また、運敞蔵横にある鐘楼堂は天和2年(1616年)に造立されたものです。

※ 大晦日のみ、一般の方も打鐘いただけます。https://chisan.or.jp/chishakuin/event/schedule/new-years-eve-bell

- 13

-

拝観受付所

名勝庭園・講堂の拝観受付所

※ 名勝庭園・講堂について https://chisan.or.jp/worship/scenic-garden/

※ 名勝庭園・講堂は有料拝観エリアとなります。 https://chisan.or.jp/worship/

- 14

-

受付案内所

智積院の入口を入って左手にある受付案内所は納経所(朱印所)であり、各種霊場の御朱印を受け付けております。またお守りの授与や回向・祈願の申込みも受け付けております。(午後4時まで)

- 15

-

総門(そうもん)

天和2年(1682年)に焼失した方丈殿の再建には東福門院の旧殿などが資材として使われましたが、この総門もその東福門院より移築されたと伝えられています。

- 16

-

運敞蔵(うんしょうぐら)

智積院第7世化主・運敞僧正の著作、研究された書物、資料などが収蔵されている蔵で、延宝元年(1673年)僧正自らの発願により建立されています。現在ではその威徳を偲び僧正の坐像もお祀りされ、9月10日の運敞忌には開扉して法要を行います。

- 17

-

三社壇(さんじゃだん)

右:春日大明神 中央:三部権現社 左:九社明神社 三部権現は智積院の総鎮守にして根来寺大伝法院以来相承の守護神であります。

- 18

-

宸殿(しんでん)

智積院 第44世 佐伯隆基能化が賓客を迎える建物として明治28年に造営されたが、昭和22年の火災により一旦焼失。その後昭和33年に再建され、京都画壇の巨匠堂本印象が内部の障壁画をてがけております。洋装と和装の女性を描いた「婦女喫茶図」や「松桜栁の図」など金色に豊かな色彩で描いた襖絵と対照的に水墨で描かれた「朝顔に鶏の図」「茄子に鶏の図」「流水に鳶の図」などで飾られております。通常は非公開ですが、年に1度開催される観月会では特別公開しております。

- 19

-

法務所(本坊)

日中のご回向・ご祈祷のお申し込み、日中に参拝して回向之証・護摩札の受け取りを受付ております。

- 20

-

冠木門(かぶきもん) ※ 老朽化のため、現在は撤去しております

宗祖弘法大師千百五十年御遠忌を記念し、昭和59年(1984)3月1日に、智積院檀徒より寄進されたものです。

- 21

-

真言宗智山派宗務庁

(しんごんしゅうちさんはしゅうむちょう)

- 22

-

宿坊智積院会館

(しゅくぼうちしゃくいんかいかん)

昭和41年(1966年)より、約50年にわたり皆さまから愛された智積院会館、建物の老朽化のため、装いを新たに、生まれ変わりました。

洋室や和洋室など多様なお部屋で、より快適にお過ごしいただけます。

世間の喧騒を離れて、400年前から変わらぬ、朝のお勤めへのご参拝、僧侶による名勝庭園や長谷川等伯一門の国宝の障壁画のご案内など、非日常をぜひご体験ください。ご予約はこちらから

-

紫陽花

5月下旬から6月下旬にかけて色とりどりの紫陽花を楽しむことができます。

例年見ごろは6月15日の「青葉まつり」の時期です。

また、早朝は鳥のさえずりと僧侶のお経の声が境内に響きわたり、荘厳な雰囲気の中で鑑賞できます。

- 20

-

智山書庫