空海さまは平安時代に活躍したお坊さんで、仏教界にとどまらず多方面で大活躍したスーパースターです。

令和5年でご誕生1250年を迎えますが、生まれて1250年たった今でも「お大師さま」とよばれて多くの人からしたわれて、尊敬されています。

そんな空海さま(お大師さま)とは、どんな人物なのでしょうか。

キッズページ

楽しく学べる弘法大師空海さま

〜ご誕生・子供のころ〜

①ご誕生

774年(宝亀5年)6月15日に讃岐国(現在の香川県)の善通寺でお生まれになりました。幼いころの名前は真魚といいます。お母さまの玉依御前は、インドのえらいお坊さんが体の中に入る夢をみて、お大師さまを身ごもったといわれています。真言宗では、誕生日の6月15日に「青葉まつり」という行事を行ってお祝いをしています。

②どんな子供だった?

幼いころから仏教に親しんでおり、5、6才のころはよく仏さまたちとお話をする夢をみていたそうです。また、ねんどで仏さまを作り、草をあんだ手作りのお堂にまつって手を合せて拝んでいました。とてもかしこかったことから、「貴物」とよばれ大切に育てられました。

③子供のときの伝説

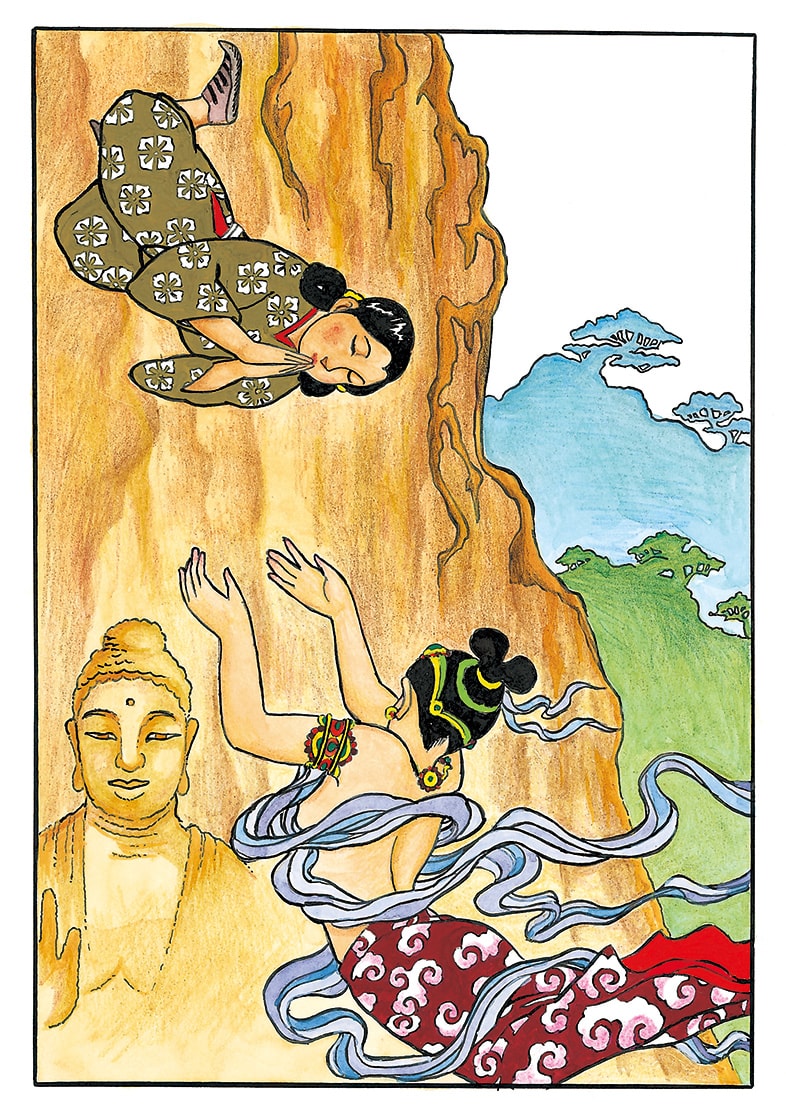

7才のときには、自分が仏教を学び、その教えで人々を救う素質があるかどうかを試すために、高いガケからとびおりるというおどろきの行動をします。すると、その決意は仏さまに届き、天女がやさしく体をうけとめてお大師さまは一切ケガをしなかったそうです。空中にはお釈迦さまも現れました。

④お坊さんの道へ

一所懸命に勉強し、18才になると都の大学へはいります。しかし大学での勉強は国の役人になるためのものであり、世の中の困っている人を助けるには充分でないことに気づきました。そこからますます仏教の教えにひかれていき、大学をはなれてお坊さんの道に進むことを決断します。

〜お坊さんとして修行の日々〜

①山林で修行にはげむ

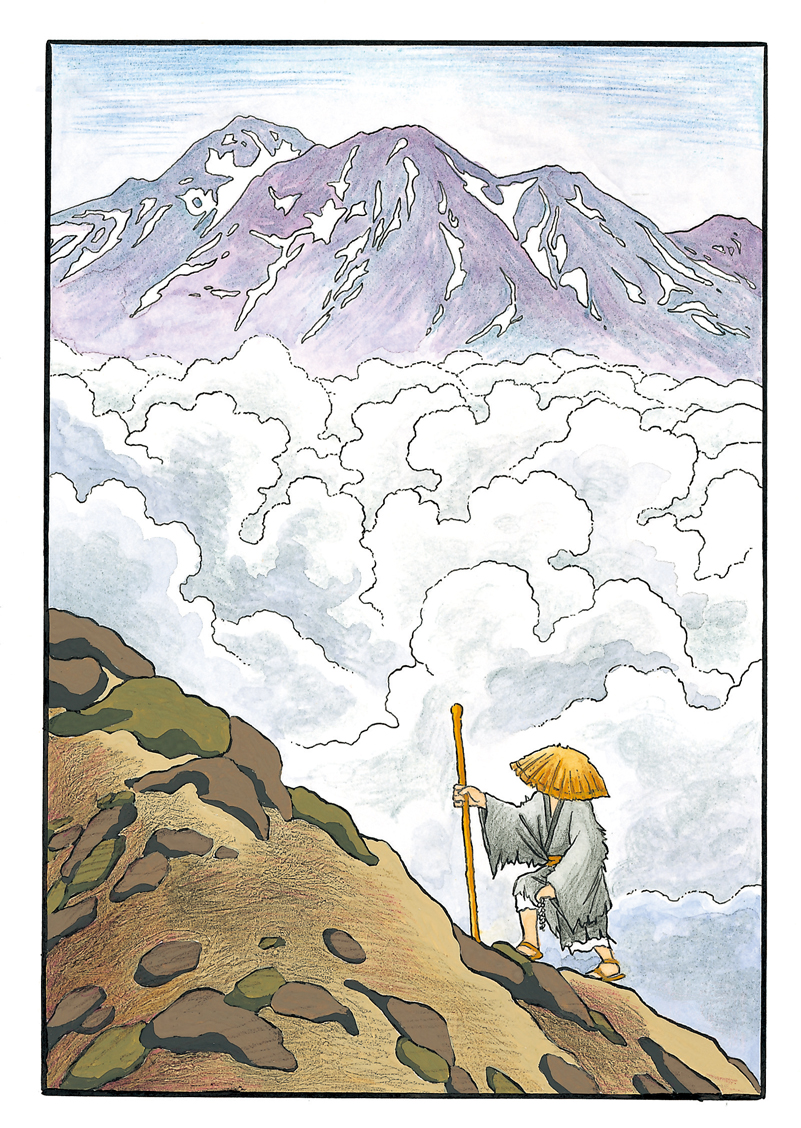

髪をそり、お坊さんとしての生活を始めたお大師さまは、深い山に入り自然の中で修行をしたり、いろいろなお寺を訪ねてお経を学んだりと、仏教へ没頭していきました。この時期に修行をしていた場所は、「四国遍路」で有名な四国八十八ヶ所霊場をはじめとして、現在でもゆかりの地として大切にされています。

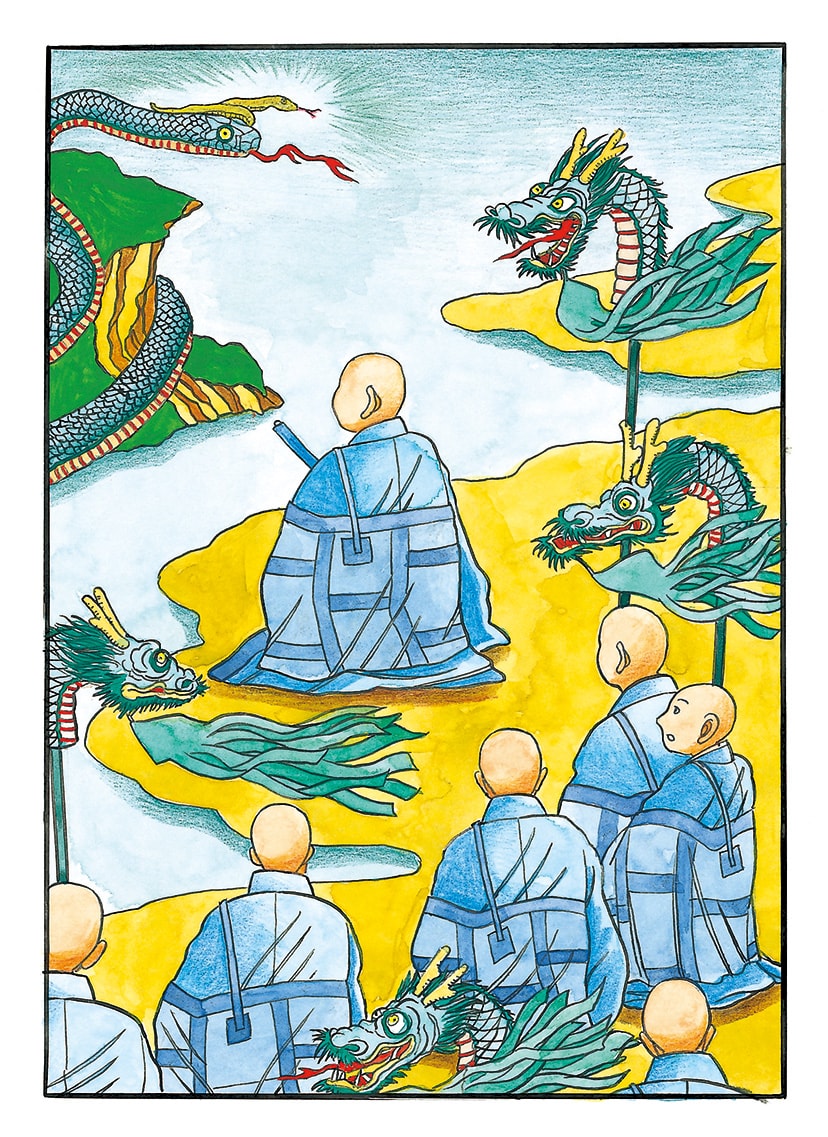

②修行で得たふしぎな体験

あるとき、一人のお坊さんと出会って、記憶力が一気に高まる修行を教わりました。その修行は仏さまのお言葉である真言を100万回くりかえしお唱えするというもので、その修行をやりとげると、明るい星が口に飛び込んでくるふしぎな体験をしました。このことで、仏教を極める決意を固めました。

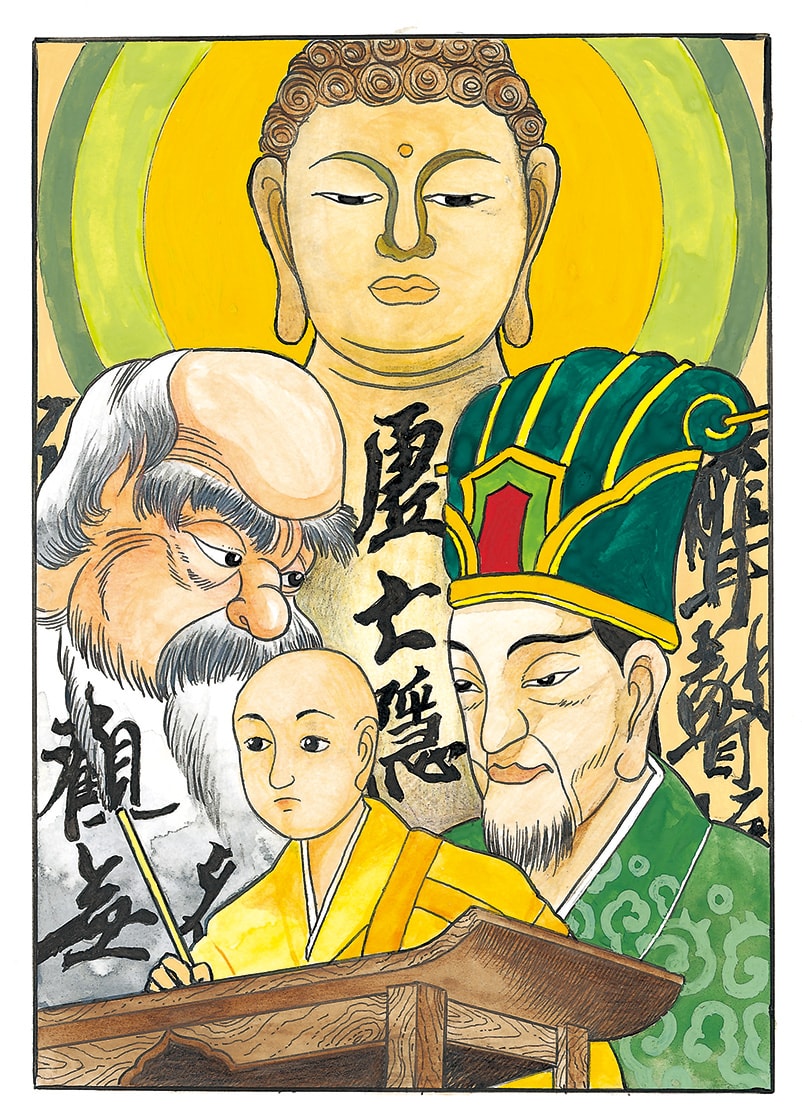

③決意の書『聾瞽指帰』

24才のときに、仏教を極めることの決意表明ともいえる本を書きあげます。その本は『聾瞽指帰』といい、仏教・儒教・道教それぞれの教えの指導者が、行いの悪い少年を改心させる物語になっています。最後には、もっとも優れている仏教の教えだけが少年を改心させることができたとされており、お大師さまの仏教への情熱が伝わってきます。のちに、その本は『三教指帰』という名に改められました。

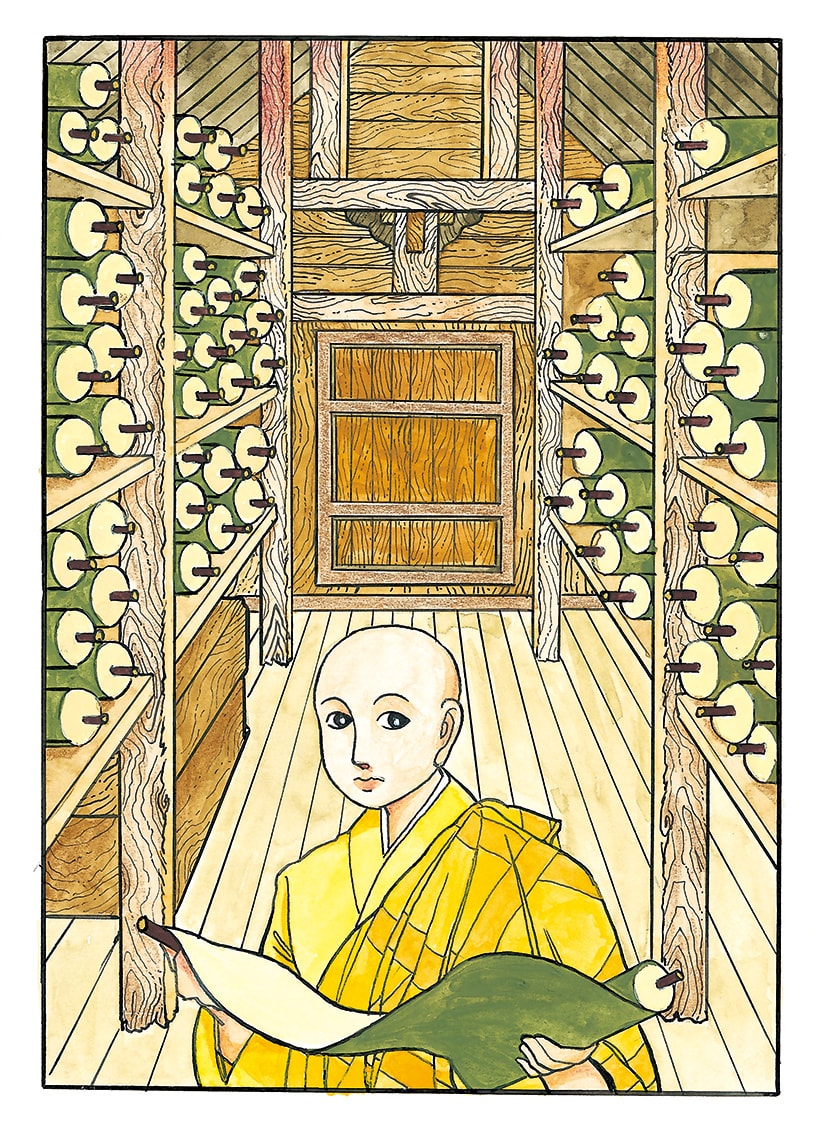

④夢のお告げでお経を発見

お大師さまは常に、より深い教えを求めていました。そんなとき、「あなたの求めている教えは奈良の久米寺にある」と夢でお告げを受けました。その久米寺へ向かうと『大日経』というお経を発見し、そこには奥深い「密教」の教えが説かれていました。その教えを深めたいと強く願いましたが、日本にはその深い意味を知る者はおらず、唐(現在の中国)へわたる決断をします。

〜教えを求めて唐へ〜

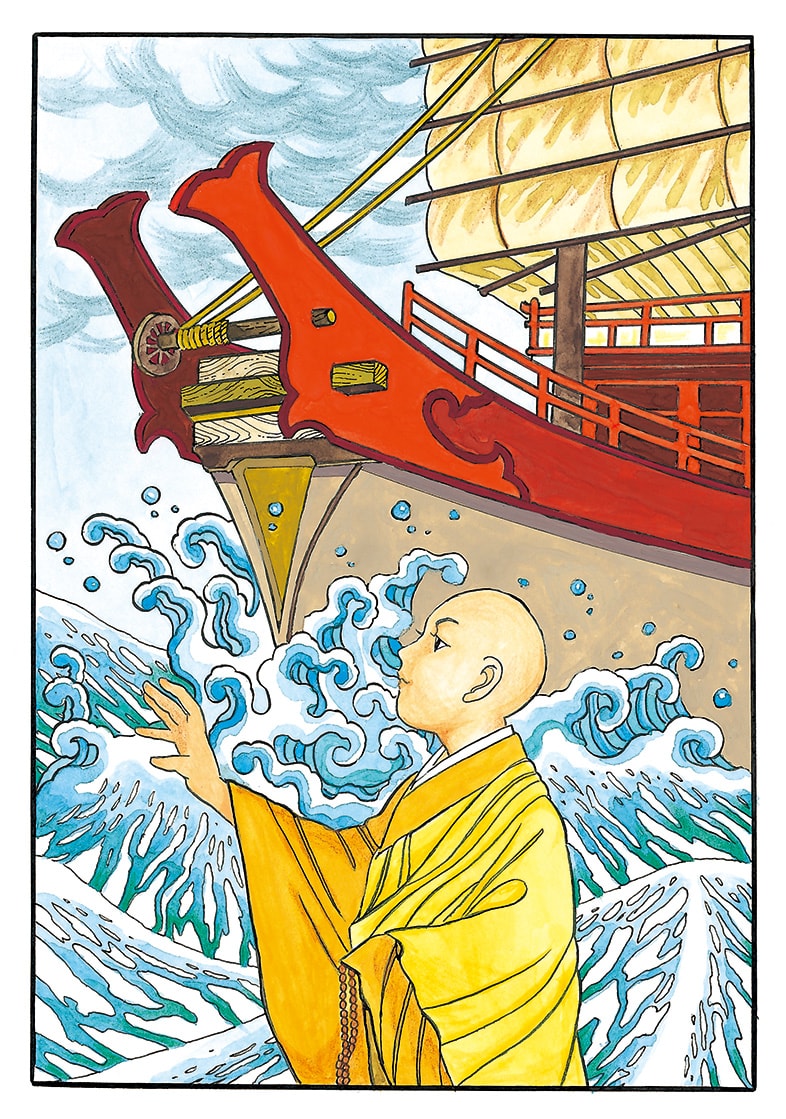

①唐への命がけの留学

31才のとき、密教を学ぶために遣唐使として命がけの留学へと出発します。船は4隻で出発したのですが、嵐におそわれて2隻は沈没してしまいました。お大師さまの乗っていた船もボロボロになりましたが、仏さまに守られなんとか唐(現在の中国)に着きます。そこから陸地を旅して、目的地についたのは7か月後のことでした。

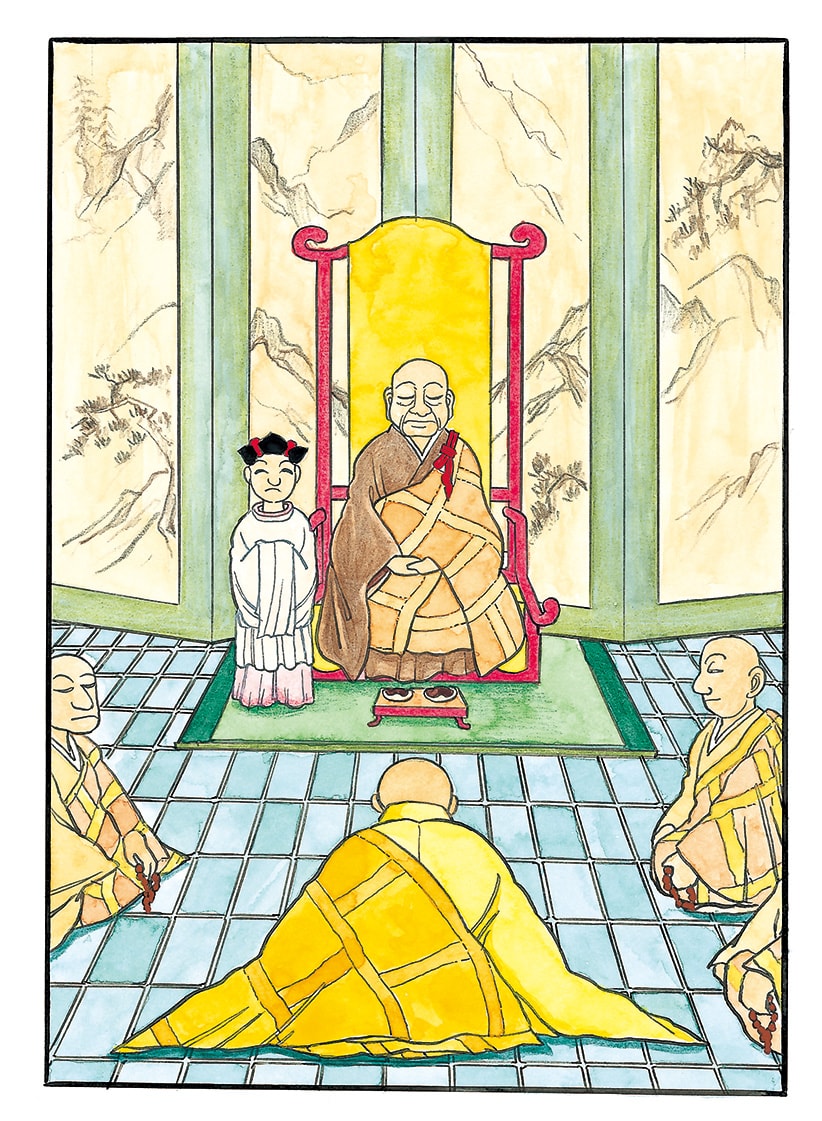

②運命の師との出会い

仏さまに導かれるように、密教の教えを受けつぐ恵果阿闍梨と出会い、弟子となります。そして、わずか3か月でその教えのすべてを授かり後継者となって、恵果阿闍梨から「遍照金剛」というお名前を授かります。このお名前は大日如来という仏さまを表しており、大変ありがたい意味がこめられています。

③書の達人として名をはせる

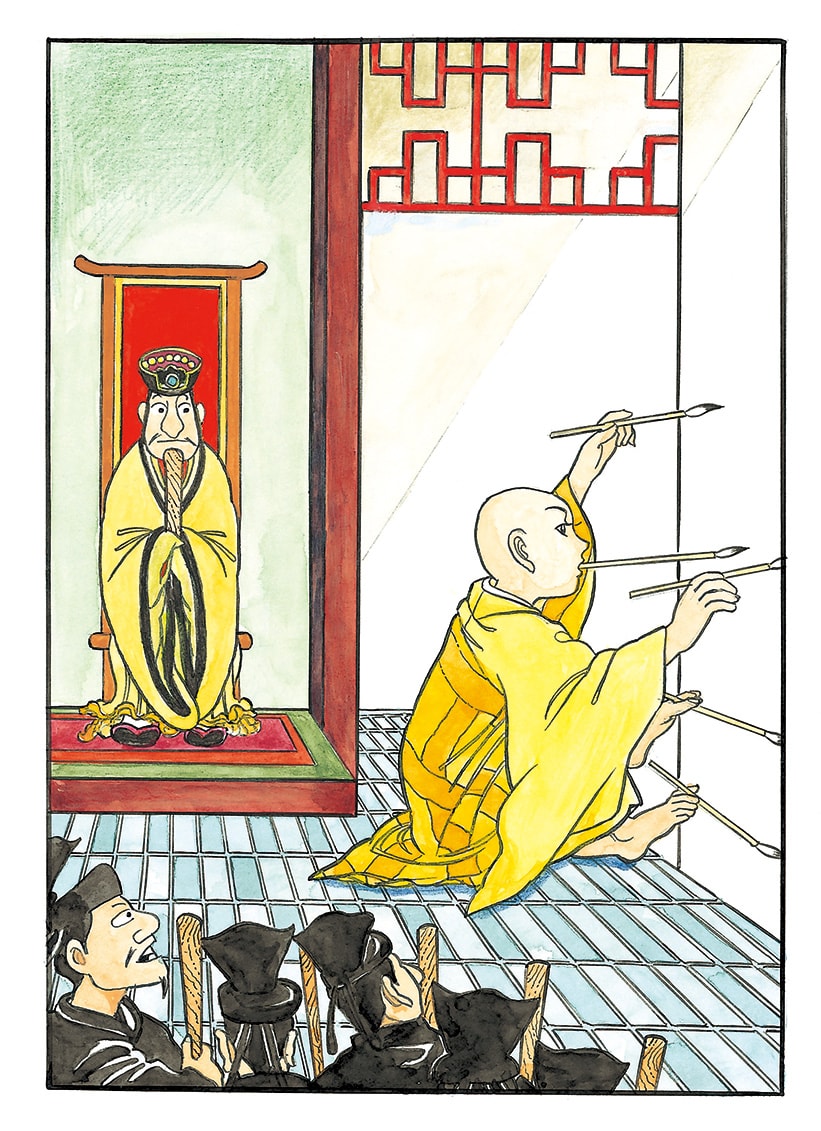

字の上手さでも評判になり、うわさを聞いた唐の皇帝がお大師さまを宮廷に招くと、両手、両足、口に筆を持ち壁に美しい文字で詩を書きあげました。その様子に皇帝は大いにおどろき、「五筆和尚」とほめたたえました。日本では、国を代表する3人の書家「三筆」のひとりとして、嵯峨天皇や橘逸勢とともに名をのこしています。

④飛行三鈷の伝説

恵果阿闍梨から、「教えを一刻もはやく日本に伝えて、人々を救ってほしい」とお願いされ、お大師さまは帰国する決意をします。そこで、日本でお寺を建てる場所を求めて三鈷杵という仏具を日本に向かって投げました。すると三鈷杵は雲に乗り、和歌山県の高野山に届いたそうです。この三鈷杵は今も大切に保管されています。

〜帰国後の活躍〜

①真言宗をひらいて教えをひろめる

帰国後、嵯峨天皇に願い出て、紀伊山地の峰々に囲まれた高野山に修行の道場を建てて真言宗を開きました。また、嵯峨天皇からは京都にある東寺もあずかり、2つのお寺を拠点に日本の平和と人々の幸せを祈るための修行を行って、真言宗の教えをひろめていきました。

②教えを解説した書物をたくさん書く

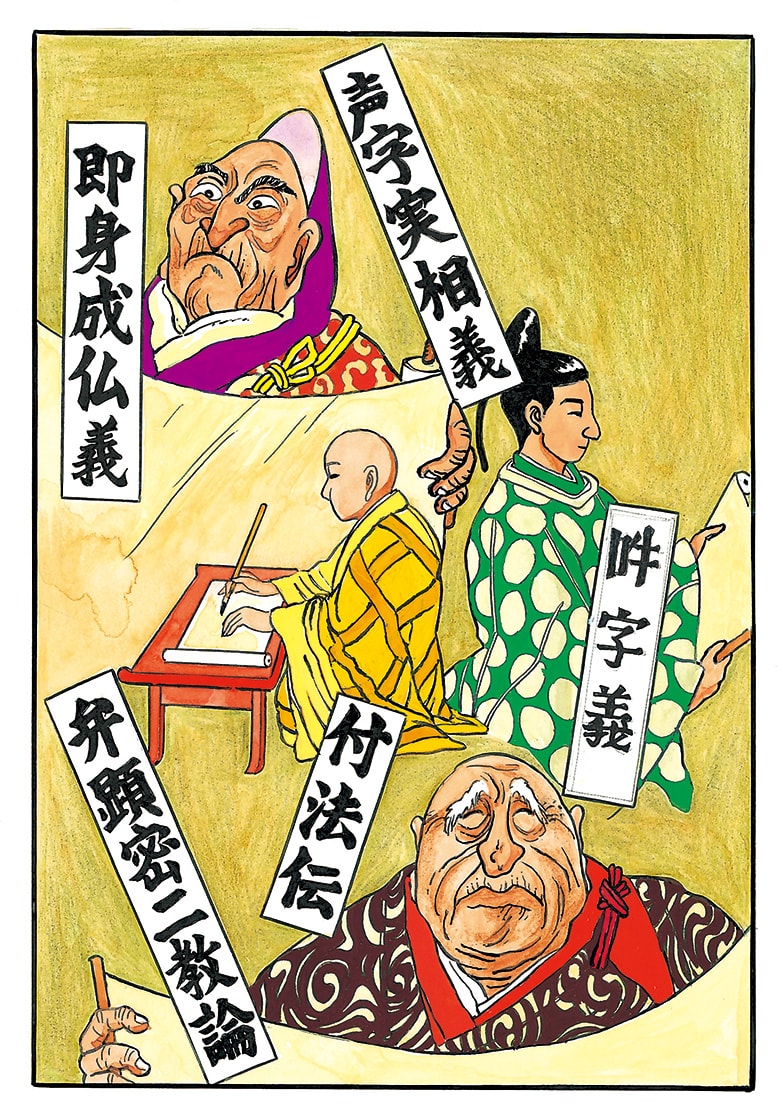

お大師さまは真言宗をひろめるために、その教えをまとめた書物をたくさん書きあらわしました。そのなかでも『即身成仏義』『声字実相義』『吽字義』の3つの書物は、「三部の書」とよばれ、真言宗のお坊さんにとってとても大切な書物となります。

③池の工事をたすけて人々を救う

故郷である善通寺の近くには、生活にはかかせない田んぼに水を引くための満濃池という大きなため池がありました。しかし堤防がこわれてしまい、その修理は長らく進んでいませんでした。そこで、お大師さまが47才のときに工事の担当となり、唐(現在の中国)で学んできたさまざまな知識をいかして工事をすると、わずか3か月で終了しました。

④雨をふらせて大地をうるおす

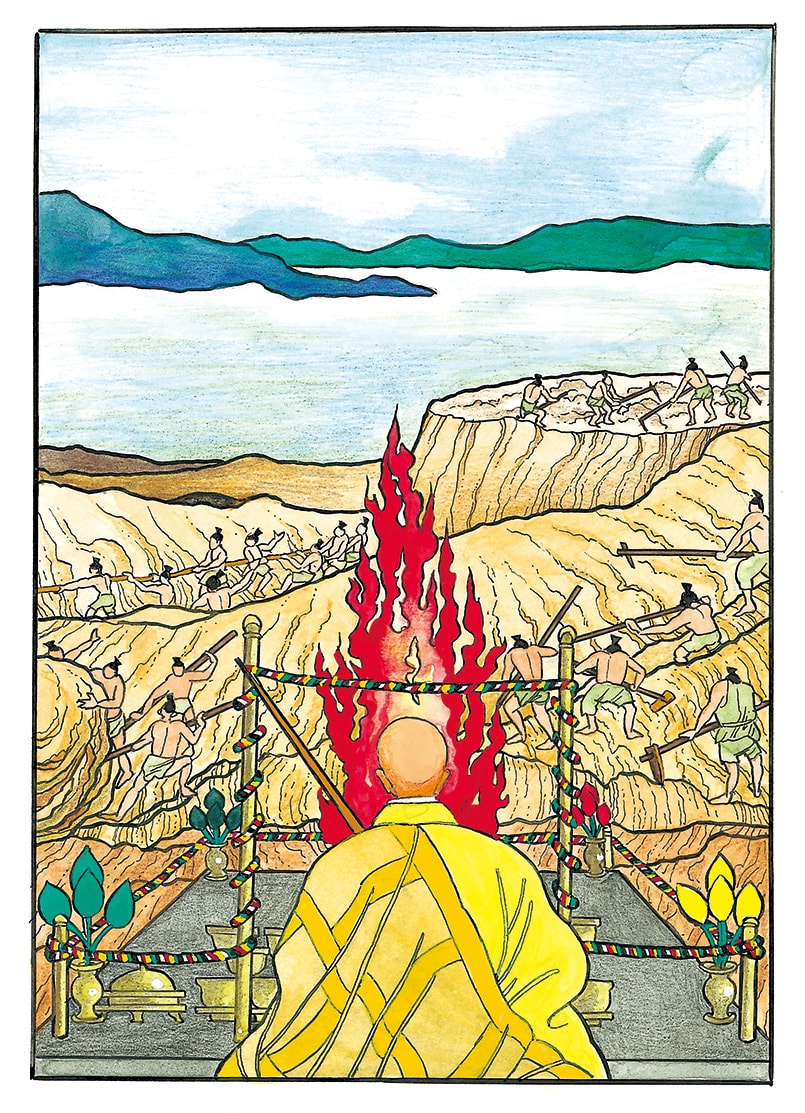

日照りが続いて作物が育たないようなことがあれば、人々のために雨を降らせるためのお祈りを捧げました。京都の神泉苑で行われたお祈りでは、祈りが天に通じ、龍神が現れて大雨を降らせたと伝えられています。また、杖をつくと水や温泉が湧きでてきたという伝説も日本各地に数多くのこっています。

〜晩年・ご入定〜

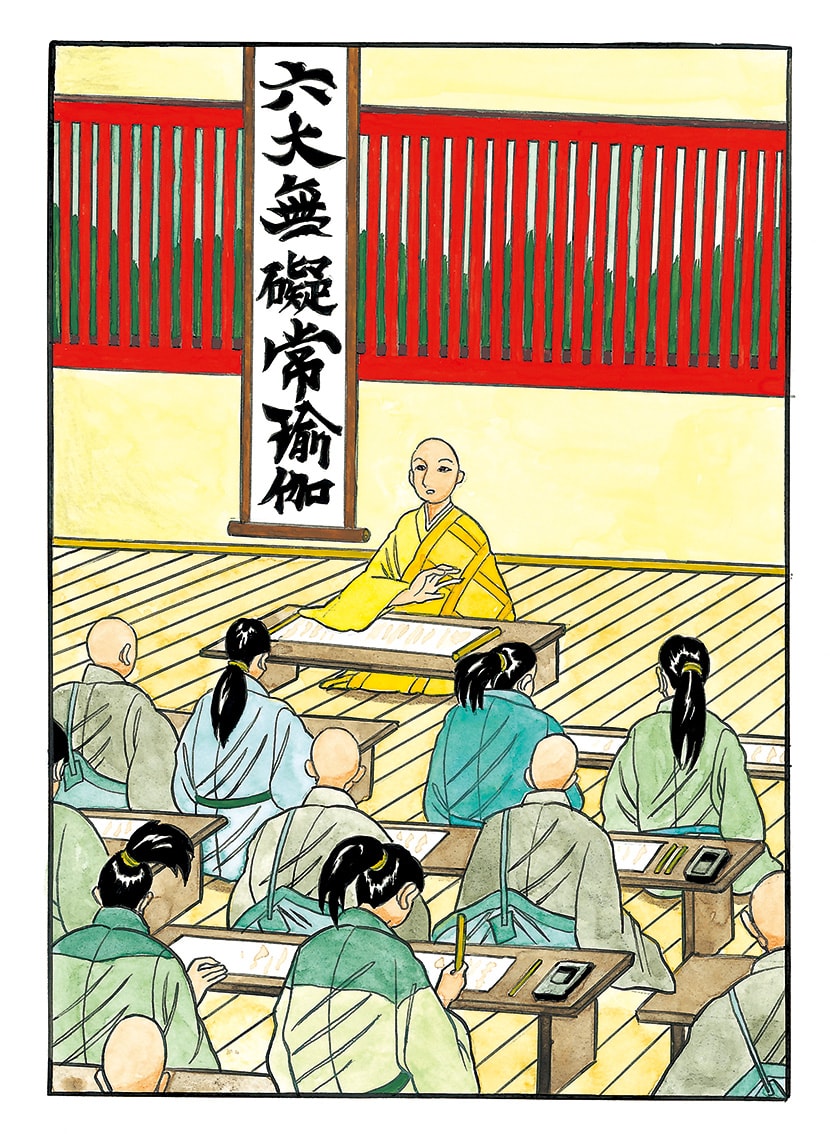

①日本初の私立学校を設立

55才のときに「綜芸種智院」という日本で初めて庶民も学べる学校をつくりました。当時の学校は身分が高い人しか通えませんでしたが、綜芸種智院は学費が無料で、学びたい人は誰でも学べる学校でした。給食があり先生も生徒も一緒に食事をしていたそうで、学校給食の始まりともいわれています。また「いろは歌」を使って、かな文字を教えていたという伝承もあります。

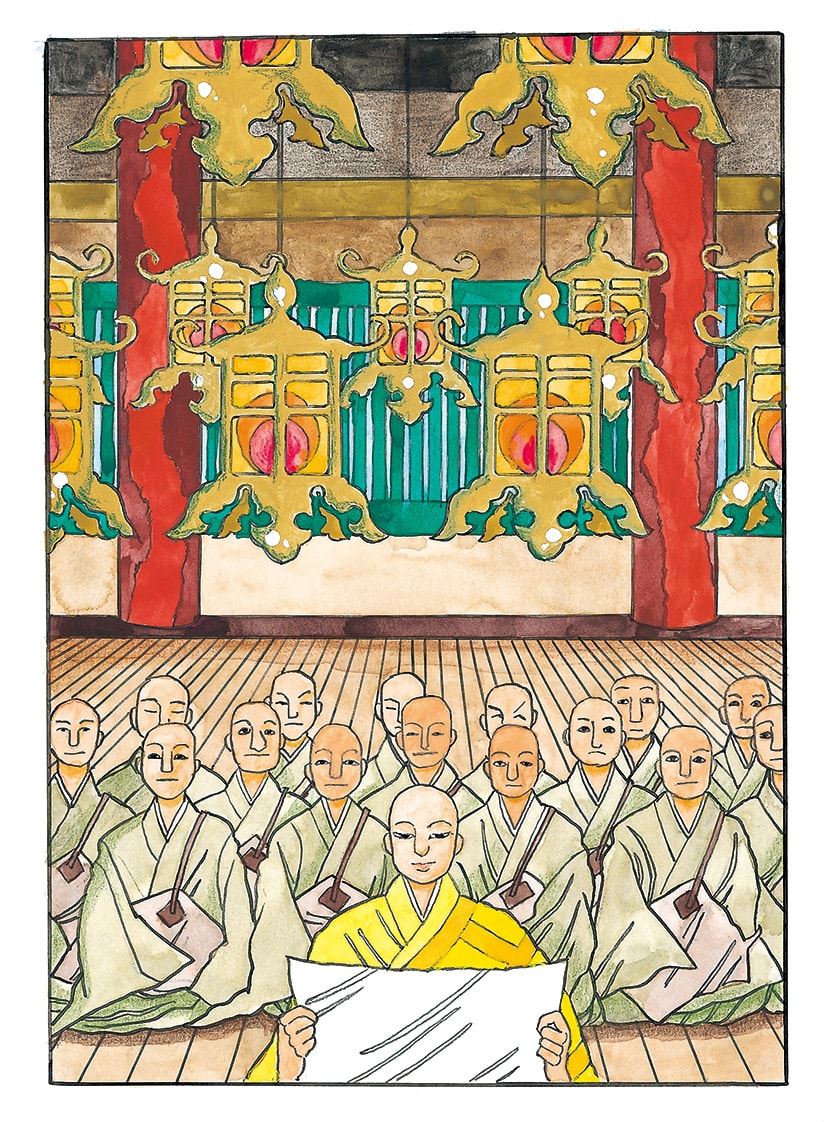

②願いを込めた大法要

59才のとき、高野山においてたくさんの灯りとたくさんのお花を仏さまにそなえて、みんなの願いを叶える「万燈万華会」という大きな法要が行われました。法要の中でお大師さまは、「宇宙すべての、いのちある者がすべて成仏するまで、私の願いはおわらない。祈りつづける」と宣言しています。その宣言どおり、今もご入定され祈りつづけているのです。

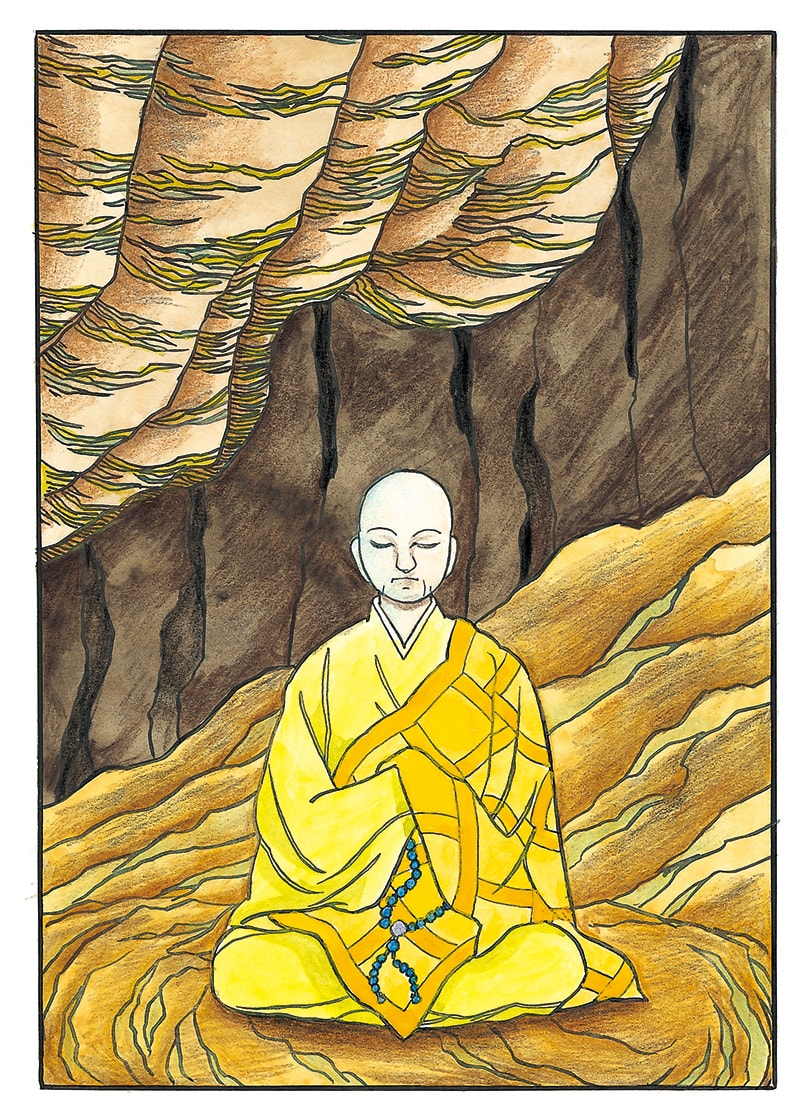

③ご入定

835年(承和2年)3月21日に62才でご入定されます。ご入定とは、みんなを救うためにめいそうし、祈りつづけている状態のことです。今でも高野山の奥之院で祈りつづけているので、現在も毎日2回の食事が運ばれています。お大師さまは弥勒菩薩という仏さまがこの世に現れる56憶7千万年後に、弥勒菩薩と一緒にこの世に戻ってくるとおっしゃっています。

④弘法大師となる

ご入定されてから86年後の921年(延喜21年)、醍醐天皇の夢に古びた衣を着たお坊さんがあらわれ、「衣が破れているので、新しい衣をいただきたい」と告げられました。このお坊さんは空海さまに違いないと考えた醍醐天皇は、新しい衣と「弘法大師」という名をおくりました。今日、私たちが「弘法大師」「お大師さま」とお呼びできるのも、このことがあったからです。

イラスト/三船毅志

※横スクロールでご覧ください。